Les défaillances mineures du contrôle technique

Nous y voilà ! Vous venez de passer le contrôle technique… et là, surprise ! Votre rapport mentionne une ou plusieurs défaillances mineures. Pas de panique, c’est plus courant qu’il n’y paraît. Voyons ensemble ce que cela signifie et d’où ces défaillances peuvent provenir.

Sommaire

Besoin d'aide ?

Contactez nos conseillers qui sauront vous répondre sur toutes vos questions liées à l’automobile.

Tous les jours de 9h à 20h.

.webp)

Qu’est-ce qu’une défaillance mineure au contrôle technique ?

La défaillance mineure, dans le cadre du contrôle technique des véhicules, désigne une anomalie qui n’affecte pas directement la sécurité routière ni l’environnement, mais qui nécessite néanmoins une intervention corrective.

Depuis la réforme européenne du contrôle technique entrée en vigueur en mai 2018, les anomalies sont désormais classées en trois catégories : mineures, majeures et critiques, afin de mieux guider les conducteurs dans l’entretien de leur véhicule.

Concrètement, les défaillances mineures peuvent concerner plusieurs aspects du véhicule :

- Pneumatiques et roues : usure légèrement irrégulière ou pression des pneus légèrement insuffisante.

- Visibilité et confort de conduite : essuie-glaces légèrement usés, pare-brise présentant de petites fissures non critiques.

Selon les données du Ministère de la Transition écologique (2022), environ 35 % des véhicules contrôlés présentent au moins une défaillance mineure, contre 12 % pour les défaillances majeures.

Ces anomalies n’empêchent pas le véhicule d’obtenir un contrôle technique valide, mais il est généralement recommandé d’effectuer les réparations rapidement afin de prévenir toute aggravation et de maintenir un niveau de sécurité optimal.

Ainsi, la défaillance mineure constitue un signal d’alerte préventif : elle permet au conducteur de corriger rapidement des anomalies avant qu’elles n’évoluent en risques plus sérieux pour la sécurité ou l’environnement.

Pourquoi ces défaillances sont-elles importantes malgré tout ?

Si les défaillances mineures ne bloquent pas l’obtention du contrôle technique, elles n’en restent pas moins significatives pour la sécurité et l’entretien du véhicule.

Depuis la réforme du contrôle technique en mai 2018, l’accent a été mis sur une approche préventive : détecter les anomalies le plus rapidement possible permet d’éviter qu’elles n’évoluent vers des défaillances majeures ou critiques.

Concrètement, certaines défaillances mineures peuvent avoir des conséquences indirectes sur la sécurité :

- Un phare légèrement défectueux augmente le risque d’être moins visible la nuit ou par temps de pluie.

- Des pneus dont l’usure est inégale peuvent compromettre l’adhérence sur route mouillée, même si la profondeur minimale reste réglementaire.

- Des essuie-glaces usés réduisent la visibilité par temps de pluie ou de neige, augmentant le risque d’accident.

Selon les données de l’Observatoire national de la sécurité routière (2021), près de 20 % des accidents corporels impliquant des véhicules légers sont liés à des défaillances mécaniques ou à une visibilité insuffisante, souvent issues d’anomalies initialement considérées comme mineures.

Ainsi, même si elles ne constituent pas un motif de refus au contrôle technique, ces défaillances sont un indicateur préventif : leur correction rapide contribue à maintenir le véhicule en état optimal, à limiter les risques d’accident et à éviter que des réparations coûteuses ne deviennent nécessaires à moyen terme.

Comment se préparer pour éviter les défaillances mineures ?

La préparation au contrôle technique constitue un élément clé pour réduire le nombre de défaillances mineures constatées.

Depuis la réforme européenne de mai 2018, les véhicules légers doivent subir un contrôle tous les deux ans à partir de quatre ans, et la détection précoce des anomalies permet de prévenir des réparations plus coûteuses ou des risques potentiels pour la sécurité.

Pour optimiser cette préparation, plusieurs gestes simples et réguliers sont recommandés :

- Vérification de l’éclairage et de la signalisation : contrôle de l’ensemble des feux, clignotants et ampoules de position afin de détecter toute défaillance.

- Surveillance des pneumatiques : mesurer la profondeur de la bande de roulement, vérifier l’usure et contrôler la pression des pneus conformément aux préconisations du constructeur.

- Contrôle de la visibilité : inspection des essuie-glaces, du pare-brise et des dispositifs de désembuage pour garantir une vision optimale.

- Examen des équipements de sécurité : vérifier le fonctionnement du klaxon, des rétroviseurs et des ceintures de sécurité.

Selon les chiffres de la Fédération Française de Carrosserie (2022), les vérifications préalables permettent de réduire de 30 à 40 % le nombre de défaillances mineures détectées lors du contrôle technique.

Une inspection régulière, combinée à un entretien périodique (vidanges, réglages, remplacement de pièces usées), constitue ainsi une stratégie efficace pour limiter les anomalies mineures et maintenir le véhicule en conformité avec la réglementation.Certains prestataires du secteur automobile proposent un PRE-CONTROLE (parfois gratuit) pour vous éviter les surprises.

En résumé, une préparation proactive repose sur la vérification systématique des principaux éléments du véhicule et un entretien régulier, garantissant non seulement le passage du contrôle technique, mais aussi la sécurité et la durabilité du véhicule.

Que faire si votre véhicule présente une défaillance mineure ?

Lorsqu’une défaillance mineure est identifiée lors du contrôle technique, le véhicule obtient généralement un avis favorable, mais le conducteur reçoit un rapport précisant les anomalies à corriger dans un délai recommandé, souvent de deux mois.

Cette classification, introduite avec la réforme européenne de mai 2018, vise à encourager une maintenance préventive sans pénaliser le conducteur pour des anomalies mineures.

Face à ces constats, plusieurs actions concrètes sont à envisager :

- Réparer rapidement les anomalies : certaines interventions sont simples et peu coûteuses, comme le remplacement d’une ampoule ou d’un balai d’essuie-glace.

- Faire appel à un professionnel qualifié : pour les défaillances liées aux pneumatiques, à l’éclairage ou aux équipements de sécurité, un garage agréé peut assurer une remise en conformité conforme aux normes en vigueur.

- Suivre le calendrier d’entretien recommandé : les vérifications périodiques (vidange, contrôle des freins, alignement des roues) contribuent à éviter la réapparition des anomalies.

Selon les statistiques de l’UTAC CERAM (2022), plus de 70 % des défaillances mineures sont corrigées dans le mois suivant le contrôle, ce qui démontre l’efficacité des mesures préventives et de la sensibilisation des conducteurs.

En résumé, même si ces défaillances ne compromettent pas le passage du contrôle technique, leur correction rapide préserve la sécurité routière, limite l’usure prématurée des composants et réduit le risque de surcoûts liés à des réparations plus importantes ultérieurement.

FAQ Article

Est-on obligé de réparer les défaillances mineures notées ?

Légalement, aucune contre-visite n'est imposée, ce qui signifie que vous pouvez continuer à rouler sans prouver la réparation au centre de contrôle. Cependant, le Code de la route stipule que votre véhicule doit toujours être maintenu en bon état. De plus, une défaillance mineure non traitée (comme un début de jeu dans la direction ou un pneu légèrement endommagé) peut s'aggraver avec le temps et se transformer en défaillance majeure lors du prochain contrôle dans deux ans.

Qu'est-ce qu'une défaillance mineure et quel est son impact ?

Une défaillance mineure correspond à un défaut qui n'a pas d'influence directe sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement. Contrairement aux défaillances majeures ou critiques, elles ne vous obligent pas à passer une contre-visite. Votre contrôle technique est considéré comme "favorable" et vous obtenez votre vignette pour deux ans, même si le procès-verbal mentionne ces petits défauts.

Quels sont les exemples les plus courants de défauts mineurs ?

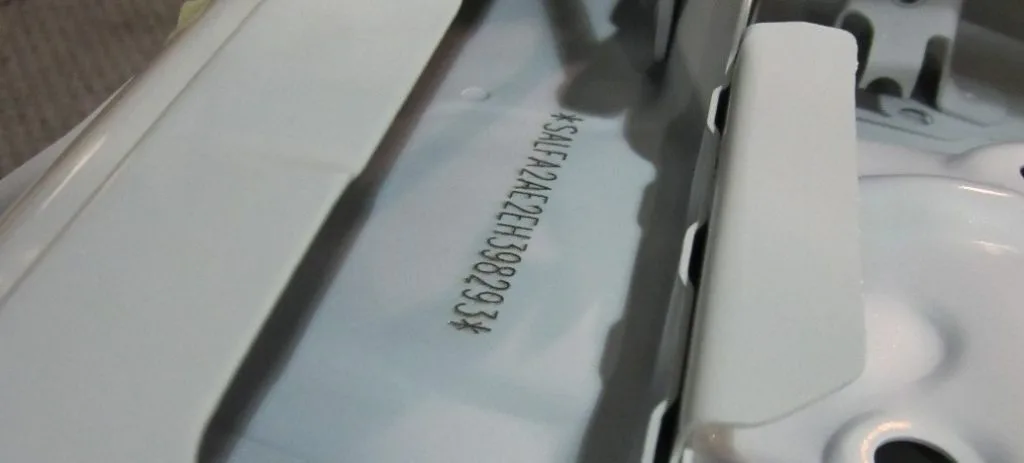

On retrouve souvent des anomalies liées au confort ou à l'esthétique qui ne présentent pas de danger immédiat. Par exemple : un réglage des phares antibrouillard trop haut, un rétroviseur légèrement fissuré (mais qui permet toujours de voir), un suintement d'huile moteur sans écoulement permanent, ou encore une plaque d'immatriculation légèrement détériorée mais toujours lisible. Le jeu mineur dans les charnières de porte ou un lave-glace dont le jet est mal orienté entrent aussi dans cette catégorie.

Une défaillance mineure peut-elle faire baisser le prix de vente d'un véhicule ?

Absolument. Lors de la vente d'une voiture d'occasion, l'acheteur examine souvent le rapport du contrôle technique. Bien que ces défauts ne bloquent pas la vente et ne nécessitent pas de réparations immédiates, ils servent souvent d'argument de négociation. L'acheteur peut s'en servir pour pointer du doigt un manque d'entretien rigoureux ou pour anticiper des frais de réparation futurs, ce qui peut vous forcer à baisser votre prix de vente.

Vous souhaitez acheter un véhicule d’occasion ?

Faites le inspecter par un professionnel.

Vous souhaitez acheter un véhicule d’occasion ?

Faites le inspecter par un professionnel.